C’è bisogno di più sicurezza sul lavoro anche nelle imprese portate avanti da imprenditori stranieri in Italia. Se ne è parlato ieri a Roma. Il resoconto oggi su Avvenire.

Leggo sempre due libri alla volta, possibilmente di genere diverso (e talvolta, per urgenze professionali, aggiungo anche un terzo volume). Sono convinto faccia bene tenere la mente allenata così.

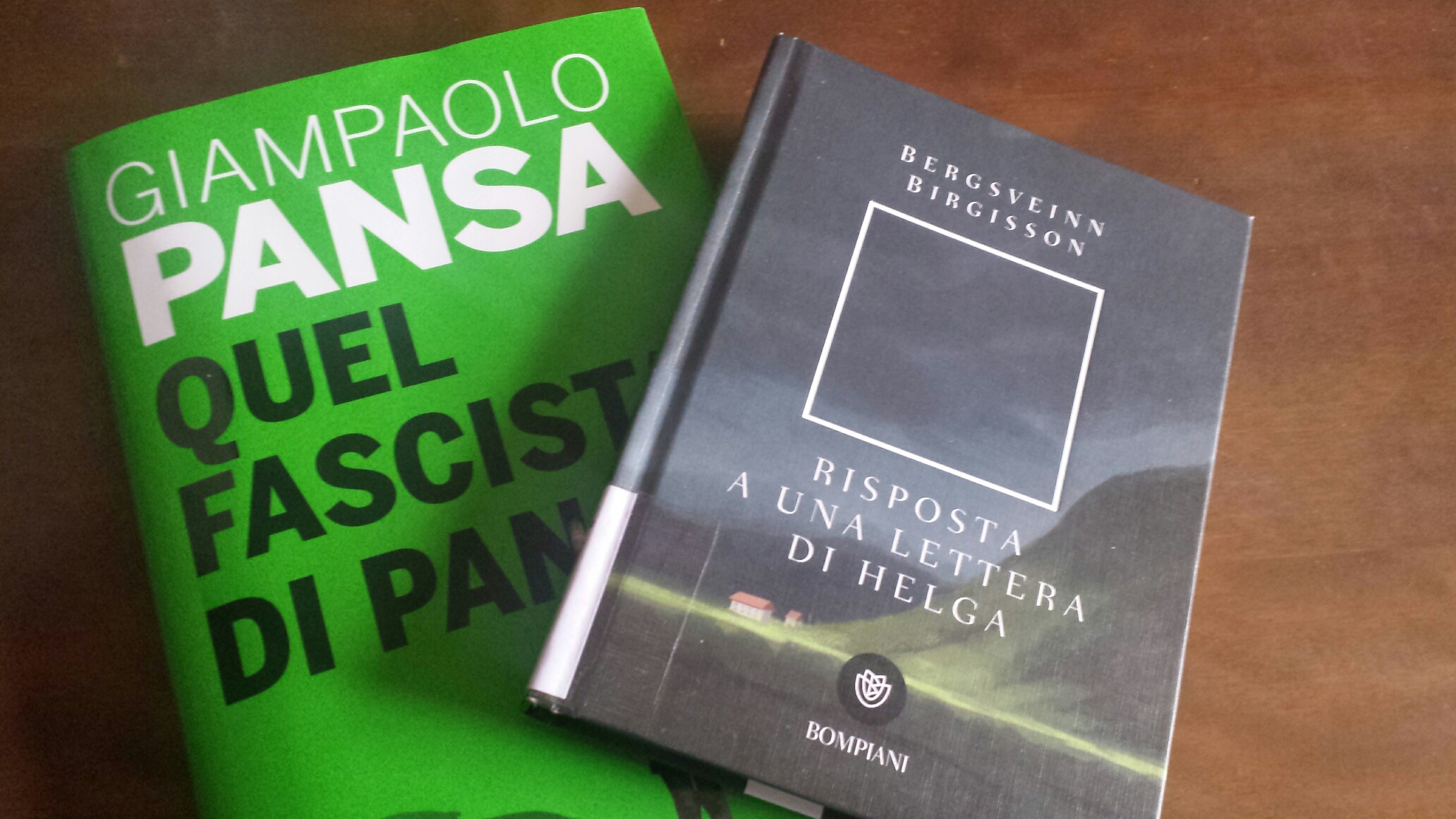

Ecco gli ultimi due: “Quel fascista di Pansa”, di Giampaolo Pansa; “Risposta a una lettera di Helga”, di Bergsveinn Birgisson.

Non sono mai stato un grande appassionato di Pansa…: del Pansa giornalista probabilmente mi sono perso i giorni migliori, quando scriveva su Repubblica ed Espresso, non proprio in cima ai miei gradimenti editoriali. Dei suoi libri, invece, ne ho letti diversi, di certo interessanti pur non essendo capolavori. Quest’ultimo, invece, è stato una cocente delusione: Pansa racconta di come l’abbiano trattato male dopo che ha scritto alcuni libri sul fascismo, lui di sinistra. Tutto giusto, tutto vero. Ma non puoi passare 200 e più pagine di quest’ultimo libro a ripetere: ma quanto sono bravo, quanto ho venduto, quanti libri mi hanno fatto vendere le critiche. Non puoi arrivare all’affermazione “Io so’ io e voi non siete…”, e neppure cominciare il libro in questione dando del “fannulloni” a quelli che non sono d’accordo con te (e che però ti hanno fatto vendere, ripetuto una pagina sì e l’altra pure).

Delizioso – come gran parte della narrativa che arriva dall’Islanda – è invece l’altro libro, edito da Bompiani: l’anziano protagonista decide di rispondere, per l’appunto in tarda età, all’unica lettera ricevuta da Helga, il suo antico e grande amore perduto. E queste pagine sono proprio un inno agli amori perduti: a quello che spesso è l’unico amore di una vita, e che se va perduto è lo stesso un grande amore (pure se poi la vita si diverte e gioca con i sentimenti, indicando altri amori, anche sponsali). Questa unica, lunga lettera, è struggente. Come solo l’amore sa essere. E soprattutto l’unico, il grande amore di una vita (che spesso una vita non basta per un amore così grande).

Ancora pochi giorni e poi Rosario Vitagliano sarà don Rosario: l’8 giugno verrà infatti ordinato sacerdote nella Cattedrale di Anagni, al culmine di un percorso di vita e vocazionale che lui stesso sintetizza così: «Sono nato ad Alatri il 17 febbraio 1983 e sono vissuto a Trevi nel Lazio, insieme a papà Renato, a mamma Irene che tutti chiamano così anche se si chiama Nazarena, a mia sorella Barbara, di 5 anni più piccola. A Trevi ho fatto elementari e medie, prima del Classico a Subiaco. Poi mi sono iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e mi sono laureato a Tor Vergata nel 2011. Un anno dopo, nell’ottobre del 2012, sono entrato in seminario, al Leoniano di Anagni».

Sullo specifico del “sentire” la vocazione, don Rosario entra nei dettagli del racconto: «A Trevi c’erano delle suore, le Oblate del Sacro Cuore, che organizzavano un po’ la pastorale del paese e io, assieme ad altri ragazzi, davo una mano come potevo, soprattutto suonando, perché ho studiato un po’ di musica e suono fisarmonica e tastiere. Era soprattutto suor Amalia a trascinarmi nello stare insieme ai ragazzi, organizzare recital e musical. E poi mi portava agli incontri di preghiera. Erano tutte cose che mi piacevano e suor Amalia ogni tanto la buttava lì: “ma perché non entri in seminario?”. Io non le davo retta, almeno all’apparenza, perché in realtà sentivo questo desiderio crescere dentro di me. Ne parlavo anche con don Alberto Ponzi, parroco a Trevi, e lui mi è stato sempre d’aiuto, soprattutto nella fase di discernimento. Io intanto mi ero iscritto all’università e, d’accordo anche con don Alberto, ho deciso di proseguire e terminare gli studi, per verificare poi se sentivo ancora o meno la vocazione. E anche per dare una soddisfazione in famiglia prendendo la laurea in Legge».

Laurea che, come detto, arriva nel 2011 e dopo la quale Rosario prende anche in esame la possibilità di cercarsi un lavoro in qualche studio legale. Ma, in parallelo, continua a dare una mano alla pastorale del paese e soprattutto al santuario della Santissima Trinità di Vallepietra, dove è rettore lo stesso don Alberto. «Andavo lì a suonare durante le Messe, ad animare le funzioni. E proprio davanti alla Trinità è maturata la mia scelta definitiva, perché in effetti era quella del seminario la mia prima scelta. Mi ricordo che era una domenica e parlando con don Alberto a un certo punto gli ho detto: “Va bene, io entro in seminario. Però se mi accorgo che non fa per me, esco subito”. E lui mi ha risposto: “Vai pure, vedrai che sarà un bel cammino”».

Rosario entra al Leoniano con un misto di convinzione e sano timore: «A parte l’università, non avevo mai lasciato l’ambiente di Trevi, che era il mio mondo. Lì suonavo anche in un gruppo, “I Tequila”, musiche latinoamericane e balli di gruppo, ci chiamavano a suonare nelle feste e l’ho fatto fino a poco tempo fa. La prima settimana in seminario è stata traumatica, ma poi tutto è passato e ho trovato quel mondo bello ed accogliente. Ho apprezzato ancora di più la forza della preghiera, il contatto con la Parola di Dio. E sono stati anni anche di grande formazione umana: ho imparato a voler bene e a volere il bene degli altri, con i formatori e i compagni di classe il rapporto è sempre stato buono».

Da seminarista, i primi due anni ha dato una mano alla parrocchia di Trevi, poi nell’unità pastorale di Alatri centro, anche da diacono, e dove dovrebbe restare anche dopo l’ordinazione.

Chiudiamo con una battuta sulla crisi delle vocazioni, almeno nei numeri: «Forse c’è l’idea che un seminario sia un luogo chiuso, oscuro. E invece vi assicuro che non è così: c’è gioia, allegria, la musica, il pallone! Certo, conta anche la figura del prete: se un giovane vede un prete felice di esserlo, allora ti viene spontaneo pensare: anche io voglio essere così».

(articolo pubblicato sulla pagina diocesana Anagni-Alatri di Laziosette, l’inserto della domenica di Avvenire)

Questa domenica, che oramai sta per finire, è dedicata dalla Chiesa alle comunicazioni sociali. Il tema scelto è bellissimo: « “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità umana ».

Ecco, mi sarei aspettato un fiume di post sui social. E invece, a parte qualche raro collega, niente di niente. Però si sono sprecati i commenti su Marco Carta, sulle baruffe alla sfilata del 2 giugno, perfino sulla finale di Champions senza squadre italiane.

Io invece, nel mio piccolissimo, stamattina mi sono un po’ emozionato e commosso (e commosso ed emozionato) quando a Messa, alla preghiera dei fedeli, è stato rivolto un pensiero anche per i giornalisti. Perché è sempre più chiaro che di questo abbiamo bisogno: di preghiere. E di pregare.